在浩瀚的中华文明长河中,竹子不仅以其坚韧的品质,独特的美感,更承载了丰富的文化内涵,让我们一起走进竹的世界,探寻那些关于竹的古诗背后的故事与哲理。

让我们以唐朝诗人白居易的《赋得古原草送别》为例,诗中的“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”这四句,虽然并未直接提及竹,但竹的顽强生命力却暗合其意,竹子四季常青,即使经历风雨剥蚀,也能傲立不倒,就像人生的坎坷与磨砺,只要心怀希望,就能焕发出新的生机,这就是竹的精神,也是许多古诗中对坚韧不拔人格的象征。

再看宋代文人苏轼的《赠刘景文》,他写道:“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”这里的“傲霜枝”就是对竹子的赞誉,竹子在严冬时节依然挺立,不畏严寒,这正是中国人崇尚的品格——无论环境多么恶劣,都能保持独立和高洁,这种坚韧与清高的精神,使得竹子成为文人士大夫精神追求的寄托。

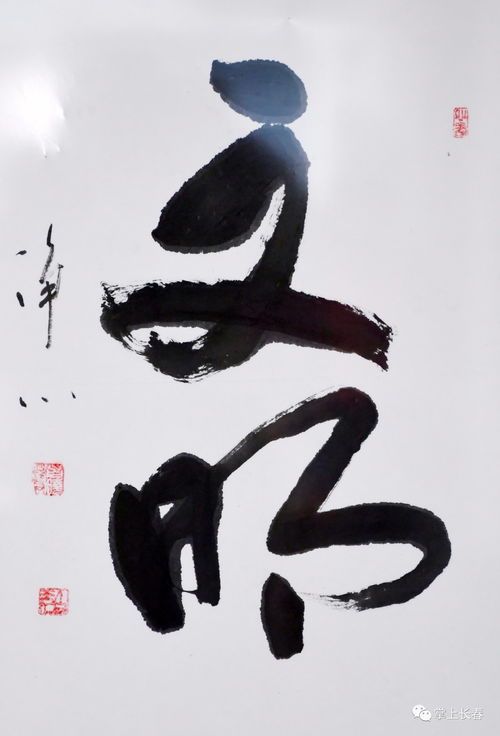

竹子的形态美也常常被诗人借以抒发情感,如清代郑板桥的《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”这幅画面生动描绘了竹子扎根岩石,坚韧不屈的形象,寓意着人的精神应当像竹子一样,无论遭遇何种困境,都要坚守原则,不动摇。

除了这些深沉的哲理,竹子还是古代文人墨客寄情山水,表达隐逸情怀的重要载体,比如王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼。”这里的“楼”就常常被替换为竹林,寓意着人生应不断追求,如同攀登竹林,视野更开阔,心境更豁达。

在日常生活中,我们也可以从竹子身上学到许多,竹节分明,象征君子的气节;竹叶纷披,寓意团结协作,家里的庭院种上几竿翠竹,不仅可以美化环境,还能让人在忙碌之余,感受到自然的力量与宁静。

竹的古诗不仅是文学的瑰宝,更是我们理解中国传统文化、提升个人品格的重要窗口,让我们在欣赏这些诗句的同时,用心感受竹的精神,让它成为我们生活中的智慧源泉和精神支柱,无论岁月如何流转,那份坚韧、清高、团结和进取,都值得我们永远传承和学习。